| �����Q�P�N�x�����s����_�� �u�w�Z�o�c�x���V�X�e���̊J���Ɛ��ʁv���甲�� �M�ҁF���q���Y |

||||

| �@�M�҂͐����s����ψ����⏕�҂Ƃ��ċΖ����A���V�X�e���̊J���E���ǂƕ��y�Ɍg����Ă����B���̐��ʂ�����_���Ƃ��Ă܂Ƃ߂����A���̂Ȃ��œ��Ɂu��l���������Ȃ����������v���Ƃ�������Ɋւ�镔�������ďЉ�܂��B�����A�����̂����ߖ���s�o�Z�A���M�r���Ƃ������Љ�I�ȉۑ肪�A�����Ƃ��ĕ����ȂǁA�傫�ȎЉ���ƂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ȓ��Ɏ��g�ޕ��X�Ƃ��āA�����̈ꏕ�ƂȂ邱�Ƃ�����Ă���܂��B |

||||

| �P�D�͂��߂� | ||||

�@�������w�Z�ł͕���17�N�S������E-SCHOOL�Ɩ��t�����w�Z�o�c�x���V�X�e���̗��p���J�n���A169��̃o�[�W�����A�b�v�i�����Q�P�N�P�����_�j�ɂ���Đi���𑱂��A�w�Z�ɕs���ȃc�[���ɂȂ��Ă���B�{�V�X�e���̓f�[�^�x�[�X���Z���T�[�o�[�ɁA30����̒[���@�ɏ����v���O�������i�[�����{�i�I�ȃI�����C�����A���^�C���V�X�e���Ƃ��Ĉ���ғ����Ă���B�܂��A�p�X���[�h��E�����̌����t�^�ŁA�V�X�e���̈��S���ɖ��S�������Ă���B�V�X�e���̑S�@�\�͈ȉ��̂悤�ł��邪�A�����ł́u��l���������Ȃ������������߂����āv�ɍi���āA���̋@�\�̊T�v���Љ��B

|

||||

| �Q�D��l���������Ȃ������������߂����� | ||||

| �@E-SCHOOL�̗��p�ȑO�A�������w�Z�ł͎�����l�ЂƂ�̗����E�w���E�]���̂��߂Ɏ��}�̂́u�J���e�i�S�̂���݁j�v���L���Ȏ�i�ƍl���A�����̋C�ɂȂ�s�����L�^���E�����s���Ă����B���ɁA�ߔN�������Ă������B��Q�A��q�����s���A�o�Z���Ԃ�A���M�r���̎����Ȃǂ̎x���ɐE���̋��͑̐�����邽�߂ɗL���ƍl�����Ă����B�������A�Ɏ��ԂƎ�Ԃ�v���A�܂��A���t�@�C���́u�J���e�v����K�v�ȏ��𒊏o���Ċ��p����̂ɕs�ւŁA���҂���قǂ̌��ʂ������Ȃ������B�����āA�l�������邱�Ƃɑ���s�����c�����܂܂ł������B �@������E-SCHOOL�ł́A���́u�J���e�v���f�[�^�x�[�X�i�d�q�J���e�j�����A�S�E���������ɏu���ɋL�^�E�{�����ł���V�X�e���ɂ����B��������ۂɗ��p���āA���̗L�����̎����������ƂȂ�A�{�싳�@�𒆐S�ɁA����܂ŁA�ł��Ȃ������q�ǂ����̃f�[�^�x�[�X�����߂����A���X�ƐV�����A�C�f�B�A�����ݏo���ꂽ�B�����Ĉȉ��ɏq�ׂ�悤�ȃV�X�e���ւƐ������Ă����B |

||||

| �R�D ����݂̋L�^�i�d�q�J���e�j | ||||

| �@��ɏq�ׂ��u�J���e�i�S�̂���݁j�v�̓d�q���Łi�����P�j�ł���B�����Ɏq�ǂ��B�̂����ƈႤ�s���A�������������ƁA�C������Ȃ��ƁA�D�������Ȃǂ̏����͂��Ȏ��Ԃŏ������߂�悤�ɂ��Ă���B�����ɁA�������ނ��Ƃ�ǂނ��ƂŁA���t�Ԃ̈ӌ�������A�g������������A�X�̎��ۂ̔w�i�E�����A��Ȃǂ�[���l�@����悤�ɂȂ�A���I�m�Ȏw�����w�Z�g�D�̑��͂Ƃ��Ăł���悤�ɂȂ����B �@ �d�q�J���e�쐬��̗��ӓ_ �A�D�U�N�Ԃɂ킽��L���̒~�� �C�D�ی����������̓��e���J���e�� �E�D�L���ނ��A�������\�� �G�D�L���̏d�ݕt���i�S�z�̉��P�j�A�\�������̐���\ �I�D�S�C���ǃ}�[�N�̕t�� �J�D�q�ǂ���ʐ^�̕t���i�S���E�������������ł���j �L�D�p�\�R����ʂł̎w����c���̍쐬 �A ����݃g�[�N�v�@�\�̑g�ݍ��� �L����ǂE�����A�L���Ɋ֘A�������lj��L���ł���@�\�ŁA�X�Ɏ��ۂ̗�����E���̉����ӗ~�̌�����͂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B

|

||||

| �@�ȉ��ɂ��̋@�\�Ő��ʂ�����ɂ��āA���ۂ̋L���ŏЉ��B |

||||

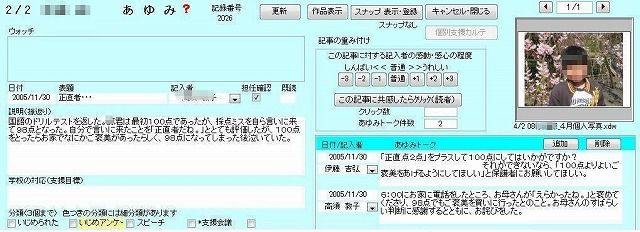

| ������P�����t���m�̘A�g���t����������i�����Q�j | ||||

| �y�\��z�����ҁE�E�E �y�L���z����̃h�����e�X�g��Ԃ����B�`�N�͍ŏ��P�O�O�_�ł��������A�̓_�~�X�����猾���ɗ��ĂX�W�_�ƂȂ����B�����Ō����ɗ������Ƃ��u�����҂��ˁB�v�ƂƂĂ��]���������A�P�O�O�_���Ƃ����炨�ƂłȂɂ����J�����������炵���A�X�W�_�ɂȂ��Ă��܂����㋃���Ă����B

�@���̋L����ǂʂ̋��������̂悤�ȁu����݃g�[�N�v��Ԃ��Ă���B

�@�����ǂS�C�͑����ی�҂ɂ��̂��Ƃ�d�b�����B�`�N�͕�e����J�߂��A���J�������炢�����̑�����g�ɐ��݂��Ƃ������Ƃł��낤�BE-SCHOOL�̂悳���m�F�ł�������ł���B |

||||

| ������Q����q�����s���̎����̎x������ | ||||

��e�̐S�̈���ƁA�����̋��E���̎x���Ŏ����a�ɕϗe���݂�ꂽ����i�����R�j

�����a�̉ۑ�͕�e����ʂ��ۂ̋C�����̐�ւ��ł������B�d�q�J���e�ŁA�����a�̏�m���Ă����p�����́u�C��E���Ō����āv�Ƃ������t������t��������ł���B |

||||

| ������R�����B��Q�̎����̎x������ | ||||

�@�ی����ɂ͒W������J�������炳��Ă���A�q�ǂ��̃N�[���_�E����S������ꏊ�Ƃ��Ċ��p����Ă���B�S�E���͓d�q�J���e�Łu�����b�̓^�i�S������ƐS�����������v���Ƃ��A�m���Ă���A�S���̎x���̐������ʂ�����������ł���i�����S�j�B

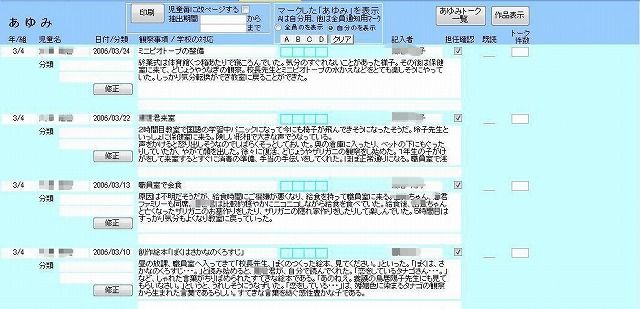

�@�ȏ�̂��Ƃ�����A�d�q�J���e��ʂ��ď������L���A���߁E�𗬂��邱�ƂŁA�q�ǂ��̗��������ߋ��t�W�c�̋���͂����߂邱�Ƃɑ傫�Ȑ��ʂ������Ă��邱�Ƃ�������B �@���Ɋ֘A��ʂ��Љ��B�����T�͓���̎����́u����݂̋L�^�v���������A���n��ɕ\���������̂ł���B

�@�����U�͂T�N�Ԃ̂���݂̋L�^�̏W�v�����ł���B���̉�ʂŌ������N���b�N���邱�ƂŊY�������̋L�^��ǎ�邱�Ƃ��ł��A�����̕ϗe��x�����e�̗������e�ՂƂȂ�B

|

||||

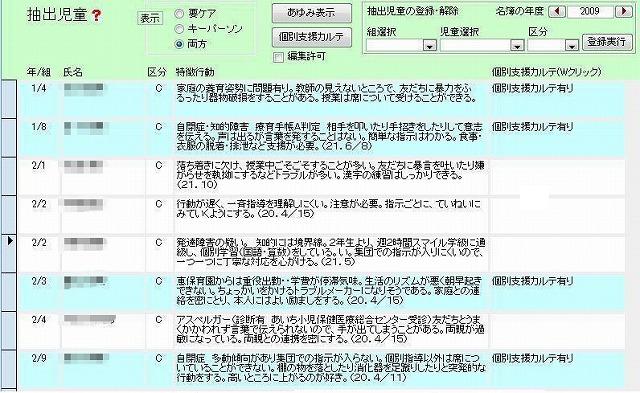

| �S�D �E�H�b�`�i���o�����̋��ʗ����j | ||||

�@���ɒ��Ӑ[������肪�K�v�Ƃ���鎙���𒊏o���i�����V�j�A���̓����Ȃǂ�E���Ԃŋ��L�E���m����@�\�ł���B���̒��̈ꕔ�̎����ɂ��ẮA�X�ɂ��ߍׂ��ȏ����u�ʎx���J���e�v�ŊǗ��ł���悤�ɂ��Ă���B

|

||||

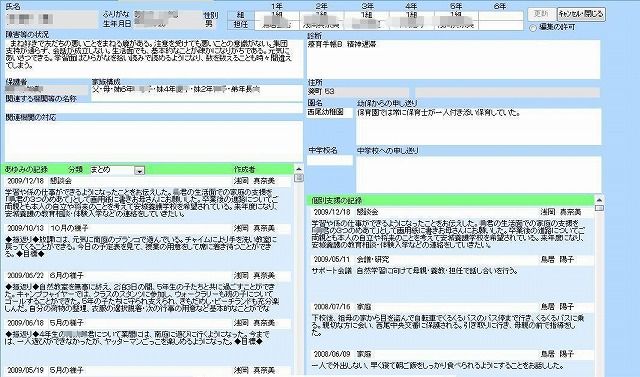

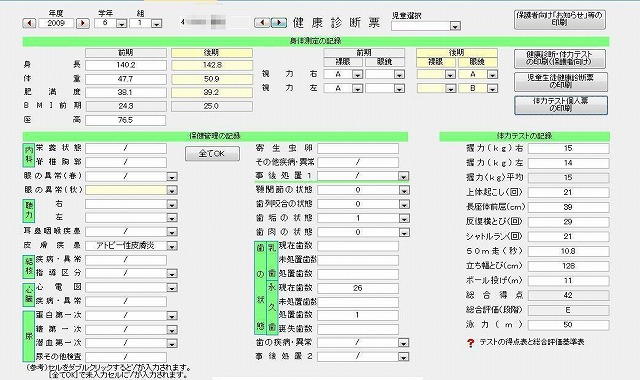

| �T�D �ʎx���J���e | ||||

| �@��ɔ��B��Q�Ȃǂ̖�������Ă��鎙���ɂ��āA���ߍׂ��ɏ����Ǘ����A���������肪�o����悤�H�v���Ă���i�����W�j�B

���^���͎����A���N�����A��Q�̏Ɛf�f�A�ی�҂ƉƑ��\���A�֘A�@�ւƂ��̑Ή��A����݂̋L�^�ꗗ�A�x���̗����Ȃǂł��� �@�ʎx���J���e�̍쐬�ɓ������ẮA�ɗ͎������y�����邽�߂ɁA����݂̋L�^�i�d�q�J���e�j�̓���̋L���������I�ɑ}�������悤�ɂ��Ă���B���̂��ߒS�C���d�q�J���e���L�����鎞�ɁA�L���̕��ނɁu���܂Ƃ߁v���u�x����c�v��I�����邱�ƂŁA�u�ʎx���J���e�v���ӎ����Ȃ��Ă��A�����I�ɍ쐬�����悤�ɂ��Ă���B

|

||||

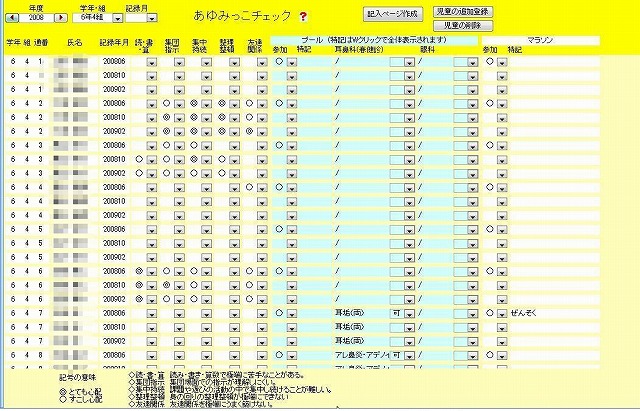

| �U�D����݂����`�F�b�N | ||||

| �@�q�ǂ��̔��B�̗l�q���}�N���I�ɕ]�������_�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ����ړI�ŁA�u�ǂݏ����Z���v�u�W�c�w���v�u�W�������v�u�������ځv�u�F�B�W�v�A�u�v�[���Q���v��u�}���\���Q���v�̉ۂȂǂ��`�F�b�N�ł���悤�ɋ@�\�ł���i���y�[�W�����X�j�B �N�R��`�F�b�N�����{���邱�ƂŐ���ς��Ȃ����A�����̕ϗe���_��ɂƂ炦����悤�ɂȂ����B�܂��A�N�x���̊w���Ґ������Ƃ��đ傢�ɖ𗧂��Ă���B

|

||||

| �V�D���N�f�f�E�̗͊Ǘ� | ||||

�@���N�f�f�Ƒ̗̓e�X�g�̋L�^���f�[�^�x�[�X�����A�e�퓝�v�A�Ǘ����\�A�ی�҂ւ̒ʒm���ނ̍쐬���ȑf�����邽�߂̋@�\�ł���B

�@����ɁA���ȁA��ȁA���ȂȂǂɏ������w�E���ꂽ�����̕ی�҂֗v��f�����m�点����ē������̍쐬������������A���̓_�ɂ����Ă��{�싳�@�̕��S���������y���ł����B

|

||||

| �W�D�܂Ƃ� | ||||

| �@��E-SCHOOL�́A�������w�Z�ɂ͕s���ȃc�[���Ƃ��Ē蒅���Ă���B���Ɂu����݂̋L�^�v�͕���22�N1��12������21,907���ɒB���Ă���A�E���ɂƂ��Ė����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ɂȂ��Ă���B ����݂̋L�^�i�d�q�J���e�j�o�^���� �����Q�Q�N�P���P�Q������

�@�w�Z����̉��v�ɂ́A���̗l�Ȏ��g�݁A�����A�w�Z�̕ϗe�ɒǏ]���Ȃ����������������P�ƃf�[�^�x�[�X�\�z���ł���g�D�E���̊m�����L���ł��邵�A�\�ł��邱�Ƃ������ꂽ�ƌ�����B |

||||

| �ȏ� |